作者:春姑娘 2025-09-09

项目简介

春风快乐成长计划——宝安区儿童性安全教育师资培育项目,由深圳市宝安区慈善会主办,深圳市春风应激干预服务中心承办,深圳市社会公益基金会、深圳市宝安日报社、深圳市宝安区融媒体中心协办。

本项目通过儿童性安全教育理论/实操培训、戏剧理论学习及实践、示范课堂学习、小组磨课、试讲考核、公益服务等环节,提升学员对于儿童性安全教育的认识,使之成为保护儿童性安全的重要力量。项目培育的师资力量能够面向学校和社区开展多样化的性安全教育活动,包括性安全教育课堂、绘本剧展演、社区科普等方式,解决儿童性侵害频发的社会问题,改善区域内的儿童安全环境。

培训回顾

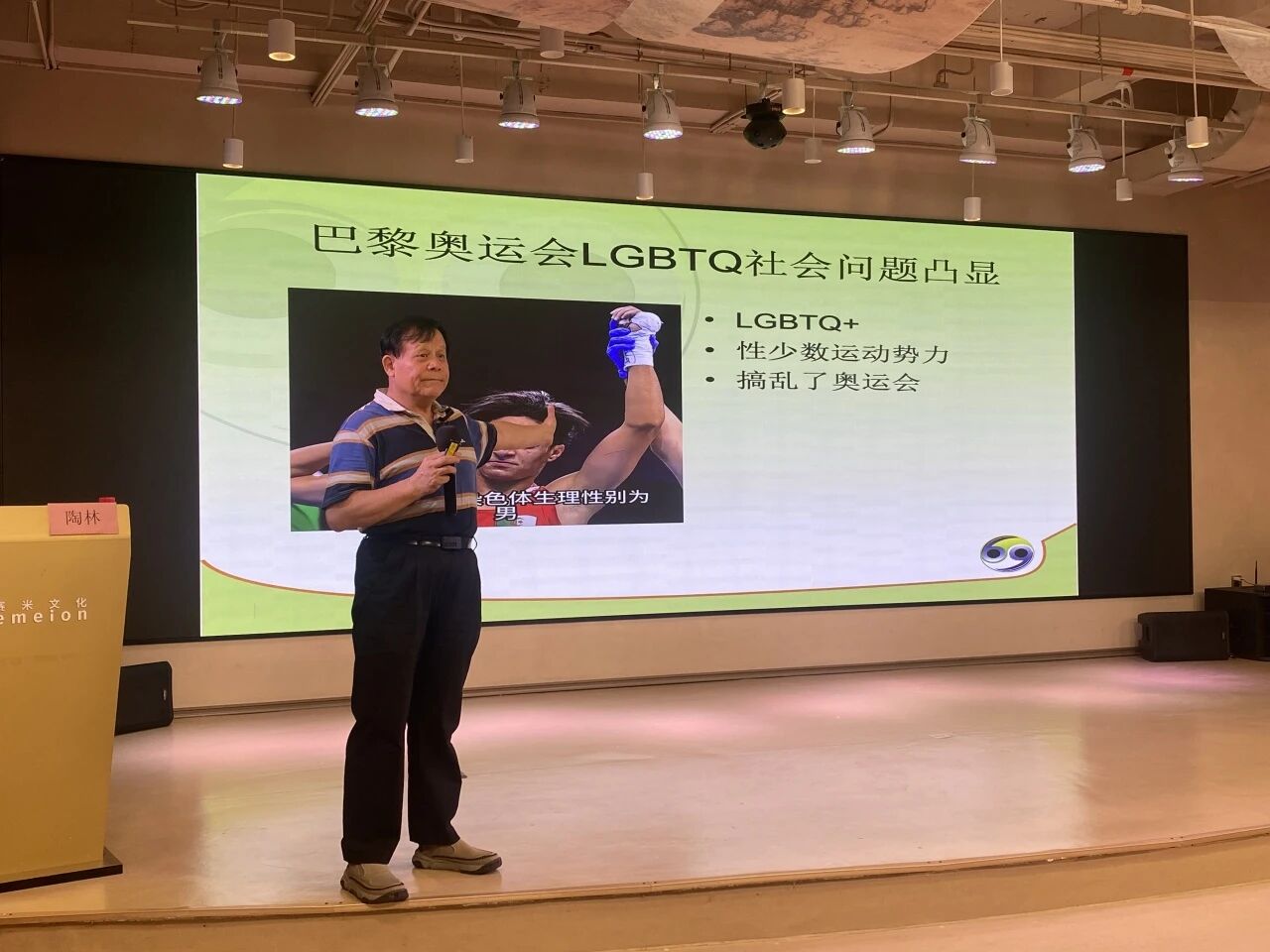

2025年9月7日,由宝安区慈善会主办,深圳市春风应激干预服务中心承办,深圳市社会公益基金会、宝安日报社、宝安区融媒体中心协办的“春风快乐成长计划——宝安区儿童性安全教育师资培育项目”在福田区开展了第二次专业培训,主题为“性教育发展历程及现状”和“儿童性发展及文化”。本次培训特邀我国知名性教育专家陶林教授担任主讲,为学员们带来了一场深入浅出、发人深省的性教育专题培训。

领悟性教育本质:

科学、包容与责任并存

在培训伊始,陶林教授引导学员思考“性教育是什么”这一根本问题。他指出,性教育不仅是生理知识的传递,更是一种关于生命、爱与责任的教育。它贯穿人的终身,旨在培养每一个个体拥有爱与被爱、尊重与被尊重、保护与被保护的能力。

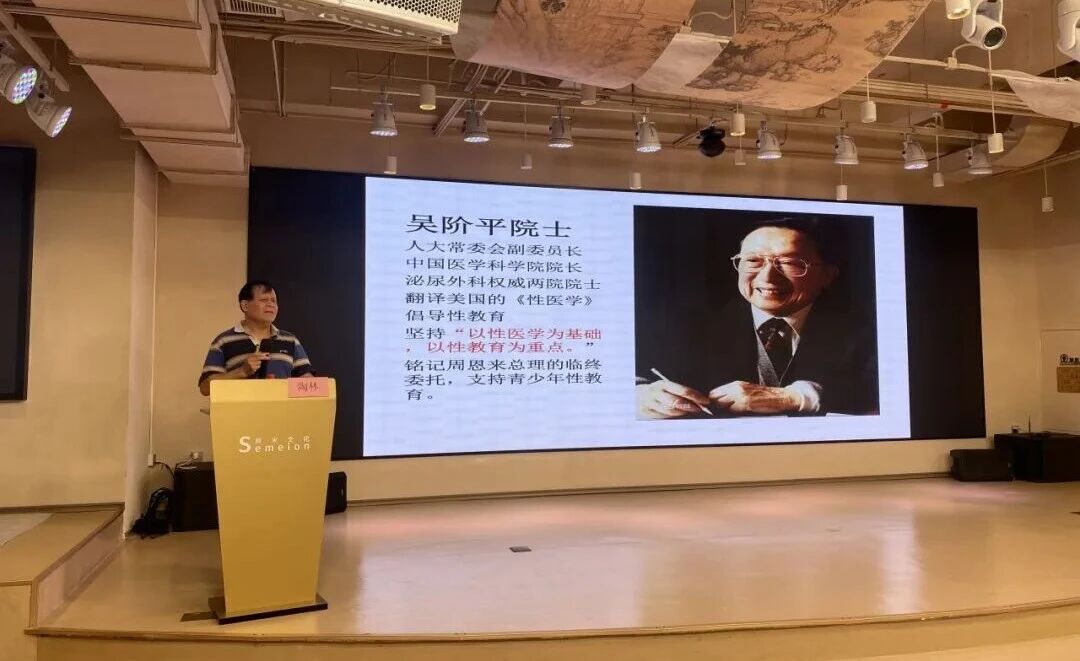

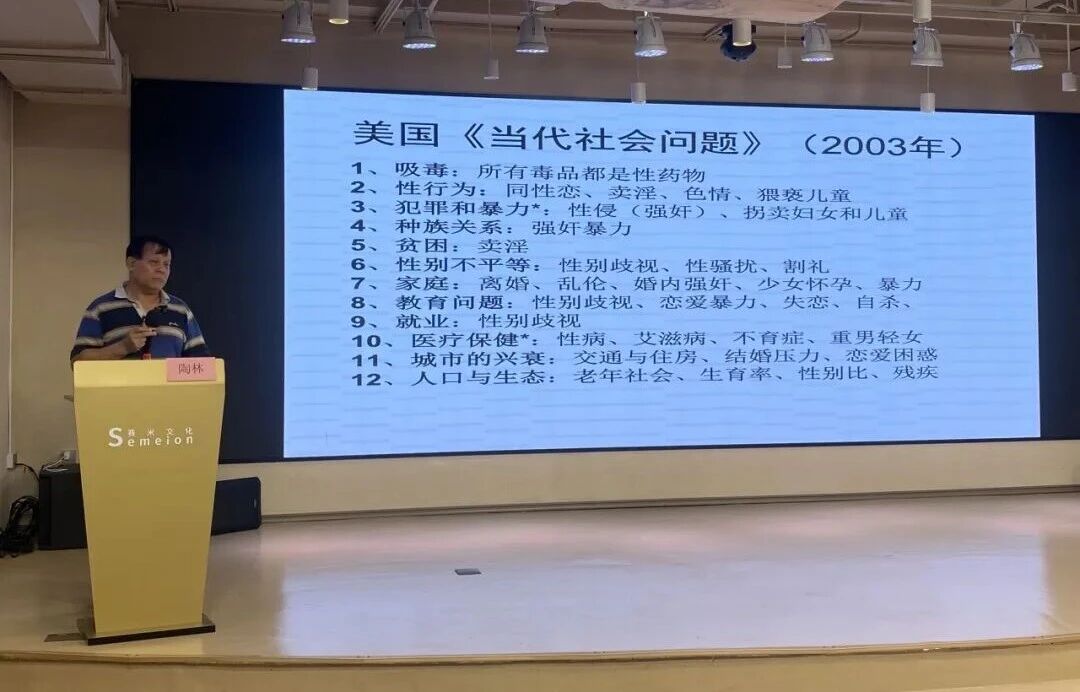

他还强调,性教育必须建立在科学基础之上。正如吴阶平教授所倡导的“以性医学为基础,以性教育为重点”,所有知识的传递都应对生命负责。陶教授特别提到,美国曾组织九个联邦部门联合编写性教育标准,这说明科学性教育需要多领域、多部门协同推进,是一项系统工程。

打破认知局限,辩证看待

“性别刻板印象”与文化规范

陶林教授在课程中引导学员们辩证看待“性别刻板印象”与社会规范。他指出,并非所有“性别刻板印象”都是负面的,一些社会共识如“男性保护女性”“妇女儿童优先”,其内核是爱与责任,是文化传统中形成的保护机制。我们不能简单将其标签为“歧视”,而应理解其背后的文化逻辑与积极意义,在此基础上推动更加平等、理性的性别教育。

他也特别强调了性教育本土化的重要性。在课程编写和实施过程中,必须充分考虑我国的文化背景和社会价值观,要有自己的辩证思考。中国的性教育必须扎根于中国文化土壤,吸收国际经验精华,去除不适合的内容,走出一条兼具科学性和文化适应性的道路。

他还指出,性别平等的真正实现任重道远。一个国家只有在其领导层、社会关键领域中实现男女比例相当,才可能真正称得上性别平等。

面向青少年:理性引导,

避免恐吓,重在成长

针对青少年性教育,陶教授提出了多项具体建议:

要在孩子遗精、来月经“之前”就进行教育,提前知识储备,避免事到临头陷入困惑和焦虑;

坚决反对“恐吓式教育”。过度强调意外怀孕、性病感染等负面后果,可能导致孩子对性和情感产生持久恐惧,甚至影响未来的亲密关系建立;

教育既要引导女孩学会自我保护,也要教育男孩避免成为性犯罪的施加者;

性取向和性心理障碍多在青春期萌芽,一个偶然的刺激或经历可能影响深远,教育者应格外注意引导方式。

对待性少数群体:不鼓励,

不歧视,能理解,要引导

陶教授从历史角度分析了同性恋“去病化”的进程,强调当前社会对性少数群体体现的是人本主义精神。他认为,我们不应批评而应包容,但也不宜过度宣传,以免对青少年造成误导。

他尤其强调“生命重于性取向”。当孩子认为自己是性少数群体时,他们往往承受巨大压力,家长和教育者应首先给予理解和支持,避免强烈反对导致孩子走向抑郁、自我否定甚至自杀。

共建健康性教育生态:

家庭、学校、社会各尽其责

性教育是一项需要家庭、学校和社会共同承担的系统工程。父母负有监管责任,学校要提供全面、科学的性健康教育,社会则应营造健康、积极的性教育氛围。只有三方协同,才能有效预防性侵与性犯罪,帮助青少年积极、理性地面对情感与“早恋”问题。

小结

通过本次课程,学员们不仅系统了解性教育发展历史与现状,性心理障碍的识别与应对,更深刻理解了性教育对社会文明、个体幸福与健康的重要价值。

“春风快乐成长计划——宝安区儿童性安全教育师资培育项目”将持续推进师资培育工作,助力宝安区乃至深圳市构建更加科学、系统、温暖的性教育生态,为儿童健康成长保驾护航。让我们携手传递科学、温暖、负责任的性教育,静待春风化雨,育见未来。

感谢第二组学员的供稿:刘婧、温彩梅、王嘉蕾、黄翠英、何微、孙琪、陈少惠、张瑞。

感谢深圳市赛米文化传播有限公司提供的培训场地。

感谢春风使者的志愿服务:杨晓红、伍春红、闫欣欣。

END

编辑:桂圆

一审:流星

二审:伍春红 陶林

终审:Kitty

来源:春风心理应激干预